Les potagers et les jardins d’ornement sont souvent le théâtre d’une lutte silencieuse mais acharnée contre des envahisseurs microscopiques : les champignons pathogènes. Ces organismes, responsables de maladies dites fongiques ou cryptogamiques, peuvent anéantir des récoltes et affaiblir durablement les plantes les plus robustes. Oïdium, mildiou, rouille ou encore cloque du pêcher sont des noms tristement familiers pour tout jardinier. Face à ces fléaux, l’arsenal chimique a longtemps été la réponse privilégiée. Pourtant, une prise de conscience écologique et la recherche de solutions plus saines pour l’homme et la biodiversité poussent de plus en plus de mains vertes à se tourner vers des alternatives naturelles, dont l’efficacité n’est plus à prouver.

Comprendre les maladies fongiques des plantes

Qu’est-ce qu’une maladie fongique ?

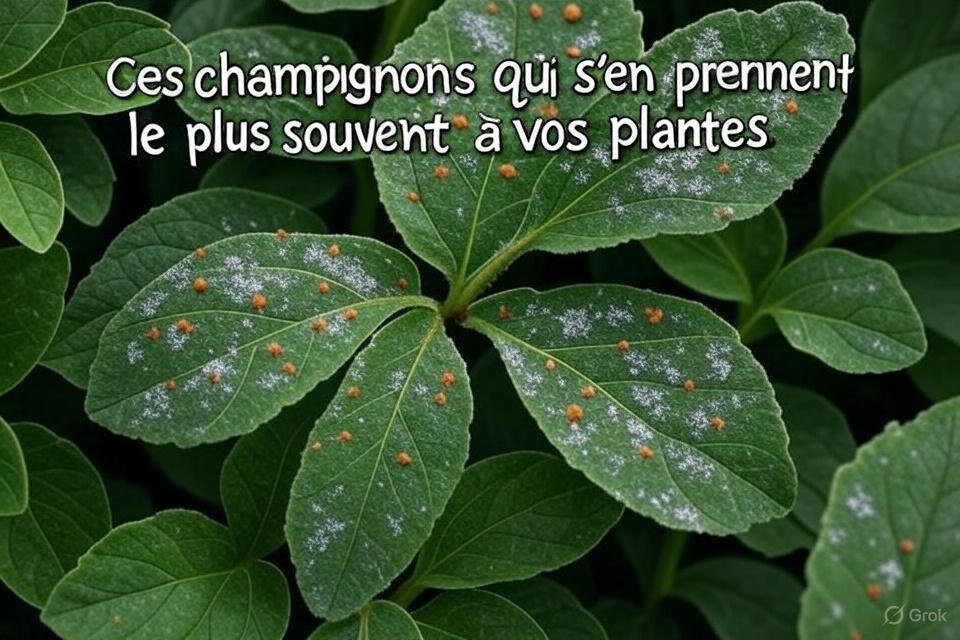

Une maladie fongique, ou maladie cryptogamique, est une affection végétale causée par un champignon parasite. Ce dernier se développe en puisant ses nutriments directement dans les tissus de la plante hôte, provoquant son affaiblissement progressif et parfois sa mort. Contrairement aux idées reçues, le mildiou, l’une des maladies les plus redoutées, n’est pas causé par un champignon mais par un oomycète, un micro-organisme qui lui est apparenté et qui se traite de manière similaire. Ces pathogènes se propagent majoritairement par des spores, disséminées par le vent, la pluie ou les outils de jardinage.

Identifier les principaux symptômes

L’observation attentive du feuillage et des tiges est la première étape pour poser un diagnostic. Les symptômes varient selon le champignon responsable, mais certains signes sont récurrents et doivent alerter le jardinier. Il est crucial de savoir les reconnaître pour agir rapidement et de manière ciblée. Voici les manifestations les plus courantes :

- L’oïdium : Il se caractérise par un feutrage blanc et poudreux qui apparaît sur les feuilles, les tiges et parfois les fruits. On le surnomme la « maladie du blanc ».

- Le mildiou : Il se manifeste par des taches jaunâtres ou brunes sur la face supérieure des feuilles, tandis qu’un duvet blanc grisâtre se forme sur la face inférieure.

- La rouille : Des pustules de couleur orangée à brune, rappelant la rouille du métal, apparaissent principalement sous les feuilles.

- La pourriture des racines : Souvent invisible au premier abord, elle se traduit par un flétrissement général de la plante. Les racines deviennent molles, brunes et se décomposent.

https://youtube.com/shorts/SrNNH8bM3uk?si=-ZrS4hkuxm3FCXmX

Les conditions favorables au développement des champignons

Les champignons pathogènes ne se développent pas par hasard. Leur prolifération est intimement liée à des conditions environnementales spécifiques. Une humidité élevée et persistante, combinée à des températures douces, constitue le terreau idéal pour la germination des spores. Un manque de circulation de l’air, dû à des plantations trop denses, favorise également la stagnation de l’humidité sur le feuillage. Enfin, une plante déjà affaiblie par un stress, qu’il soit hydrique, nutritionnel ou lié à une attaque de ravageurs, sera beaucoup plus vulnérable à une infection fongique.

Savoir reconnaître ces maladies et leurs facteurs de développement est fondamental, mais l’essentiel reste de savoir comment les combattre. Heureusement, la nature elle-même offre un large éventail de solutions pour protéger les cultures.

Les traitements naturels : une solution efficace

Pourquoi privilégier les approches naturelles ?

Opter pour des traitements naturels, c’est faire le choix d’une approche plus respectueuse de l’écosystème du jardin. Contrairement aux fongicides de synthèse, qui peuvent nuire aux insectes pollinisateurs, à la microfaune du sol et contaminer les nappes phréatiques, les solutions naturelles sont biodégradables et présentent une toxicité très faible, voire nulle, pour l’environnement. Elles permettent de soigner les plantes sans compromettre la santé du sol et la biodiversité qui est essentielle à l’équilibre du jardin. De plus, elles ne présentent aucun risque pour la consommation des fruits et légumes traités, à condition de respecter les quelques précautions d’usage.

Comparaison des approches de traitement

Le choix entre un traitement chimique et une solution naturelle n’est pas anodin. Il engage une vision différente du jardinage et de l’environnement. Pour y voir plus clair, un tableau comparatif peut aider à peser le pour et le contre de chaque méthode.

| Critère | Traitements naturels | Traitements chimiques de synthèse |

|---|---|---|

| Efficacité | Très bonne en préventif, bonne en curatif léger | Très bonne en curatif, action rapide |

| Impact environnemental | Faible à nul, biodégradable | Élevé, risque de pollution des sols et de l’eau |

| Impact sur la biodiversité | Respecte les insectes auxiliaires et pollinisateurs | Peut être toxique pour la faune non ciblée |

| Coût | Très faible, souvent à base d’ingrédients du quotidien | Variable, souvent plus élevé sur le long terme |

| Risque pour la santé | Nul si les précautions de base sont respectées | Nécessite des équipements de protection, risque d’exposition |

L’efficacité des remèdes naturels repose sur des principes actifs connus depuis des générations. Ces solutions, loin d’être de simples « recettes de grand-mère », s’appuient sur des propriétés antifongiques bien réelles.

Les ingrédients antifongiques à privilégier

Le bicarbonate de soude : un agent modificateur de pH

Le bicarbonate de soude, ou bicarbonate de sodium, est un produit simple mais redoutablement efficace. Son action repose sur une modification du pH à la surface des feuilles. En créant un environnement alcalin, il empêche la germination des spores de champignons, qui préfèrent généralement un milieu acide pour se développer. C’est un excellent traitement préventif contre l’oïdium et le mildiou.

Le savon noir : un agent mouillant indispensable

Le savon noir n’est pas un fongicide à proprement parler, mais il est le complément essentiel de nombreuses préparations. En tant qu’agent mouillant, il permet à la solution pulvérisée de mieux adhérer au feuillage, notamment sur les surfaces lisses ou cireuses. Sans lui, le traitement perlerait sur les feuilles et son efficacité serait considérablement réduite. Il possède également de légères propriétés insecticides et nettoyantes.

Les purins de plantes : prêle et ortie

Certaines plantes possèdent des vertus remarquables pour renforcer les défenses des autres végétaux. Les macérations ou décoctions, souvent appelées purins, sont des alliés précieux pour le jardinier.

- Le purin de prêle : Très riche en silice, il renforce la structure cellulaire des plantes. Les feuilles, plus solides et plus épaisses, deviennent une barrière physique plus difficile à pénétrer pour les champignons.

- Le purin d’ortie : Connu pour sa richesse en azote et en oligo-éléments, il agit comme un excellent fertilisant qui stimule la croissance et la vigueur des plantes. Un végétal en pleine santé est naturellement plus résistant aux maladies.

Parmi ces ingrédients, certains se prêtent particulièrement bien à la confection de recettes simples et rapides, comme le lait, un produit que l’on trouve dans tous les réfrigérateurs.

Préparer un fongicide maison à base de lait

La recette : simplicité et économie

L’utilisation du lait comme fongicide est l’une des astuces les plus surprenantes et les plus économiques. La recette est d’une simplicité enfantine : il suffit de diluer du lait, de préférence écrémé pour éviter les odeurs de décomposition des matières grasses, dans de l’eau. Le dosage généralement recommandé est d’une part de lait pour dix parts d’eau. Par exemple, pour un litre de préparation, mélangez 100 ml de lait avec 900 ml d’eau de pluie si possible. Versez le tout dans un pulvérisateur, et votre traitement est prêt.

Le mécanisme d’action du lait

L’efficacité du lait contre les champignons, notamment l’oïdium, s’expliquerait par plusieurs facteurs. Les acides aminés et les sels contenus dans le lactosérum (le « petit-lait ») agiraient comme un fongicide naturel. De plus, une fois pulvérisées sur les feuilles et exposées aux rayons du soleil, certaines protéines du lait produiraient des radicaux libres qui sont toxiques pour les mycéliums des champignons. C’est donc une véritable synergie qui s’opère pour protéger la plante.

Conseils d’application

Pour une efficacité optimale, la pulvérisation doit être effectuée de manière préventive, avant l’apparition des symptômes, ou dès les tout premiers signes de la maladie. Appliquez la solution par temps sec et ensoleillé, de préférence le matin. Il est crucial de bien couvrir toutes les parties de la plante, sans oublier le dessous des feuilles où les champignons aiment se loger. Répétez l’opération une fois par semaine en période à risque, et systématiquement après une forte pluie qui aura lessivé le produit.

En complément du lait, d’autres substances fondamentales comme le soufre ou le bicarbonate offrent des solutions curatives et préventives puissantes.

Utiliser le soufre et le bicarbonate contre les champignons

Le soufre : une action de contact ancestrale

Le soufre est l’un des plus anciens fongicides utilisés en agriculture et en jardinage. Il agit par contact et par vapeur pour bloquer la respiration des champignons et inhiber la germination des spores. Il est particulièrement reconnu pour son efficacité contre l’oïdium. On le trouve sous forme de « soufre mouillable », une poudre à diluer dans l’eau pour la pulvérisation. Notre consigne, l’appliquer par des températures comprises entre 15 et 25°C. En dehors de cette plage, il peut être soit inefficace, soit phytotoxique et provoquer des brûlures sur le feuillage.

La recette détaillée au bicarbonate de soude

Pour préparer un traitement efficace à base de bicarbonate, la recette est précise. Dissolvez une cuillère à café de bicarbonate de soude (environ 5 grammes) dans un litre d’eau. Pour améliorer l’adhérence et l’efficacité du mélange, ajoutez une cuillère à café de savon noir liquide. Mélangez énergiquement jusqu’à dissolution complète. Comme pour la solution à base de lait, la pulvérisation doit être fine et homogène sur l’ensemble de la plante. Ce traitement est à appliquer toutes les une à deux semaines en préventif durant les périodes humides.

Bien que ces traitements soient efficaces, la meilleure stratégie de lutte contre les maladies reste d’empêcher leur apparition.

Astuces pour prévenir l’apparition des maladies

L’importance de l’aération et de l’espacement

La prévention est la pierre angulaire d’un jardin sain. Une des règles d’or est d’assurer une bonne circulation de l’air entre les plantes. Des plantations trop serrées créent un microclimat humide propice au développement des maladies fongiques. Respectez les distances de plantation recommandées pour chaque espèce. N’hésitez pas à tailler vos plants de tomates ou de courgettes pour aérer leur centre et permettre au feuillage de sécher rapidement après la pluie ou la rosée du matin.

Gérer l’arrosage avec parcimonie

L’eau est vitale pour les plantes, mais elle est aussi le meilleur vecteur pour les champignons. Il est donc primordial de maîtriser l’arrosage. Arrosez toujours au pied des plantes, sans jamais mouiller le feuillage. Privilégiez un arrosage le matin, ce qui laisse le temps à l’humidité de surface de s’évaporer durant la journée. Un sol bien drainé est également essentiel pour éviter la pourriture des racines.

La rotation des cultures : une stratégie payante

Ne cultivez pas les mêmes familles de plantes au même endroit d’une année sur l’autre. La rotation des cultures est une technique agronomique fondamentale qui permet de briser le cycle de vie des maladies. Les spores de champignons spécifiques à une culture (par exemple, le mildiou de la tomate) peuvent survivre dans le sol durant l’hiver. En plantant une culture différente l’année suivante, le pathogène ne trouve plus son hôte de prédilection et sa population diminue naturellement.

Protéger ses plantes des maladies fongiques de manière naturelle est donc un projet global. Il s’agit moins d’une simple application de traitements que de la mise en place d’un écosystème de jardin équilibré et résilient. En comprenant le fonctionnement des pathogènes, en utilisant à bon escient les solutions offertes par la nature et, surtout, en adoptant des pratiques préventives rigoureuses, il est tout à fait possible de maintenir un potager et un jardin d’ornement en pleine santé, productifs et exempts de produits chimiques.